歴代家元紹介:蒼風

Sofu Teshigahara(初代 1900 - 1979)

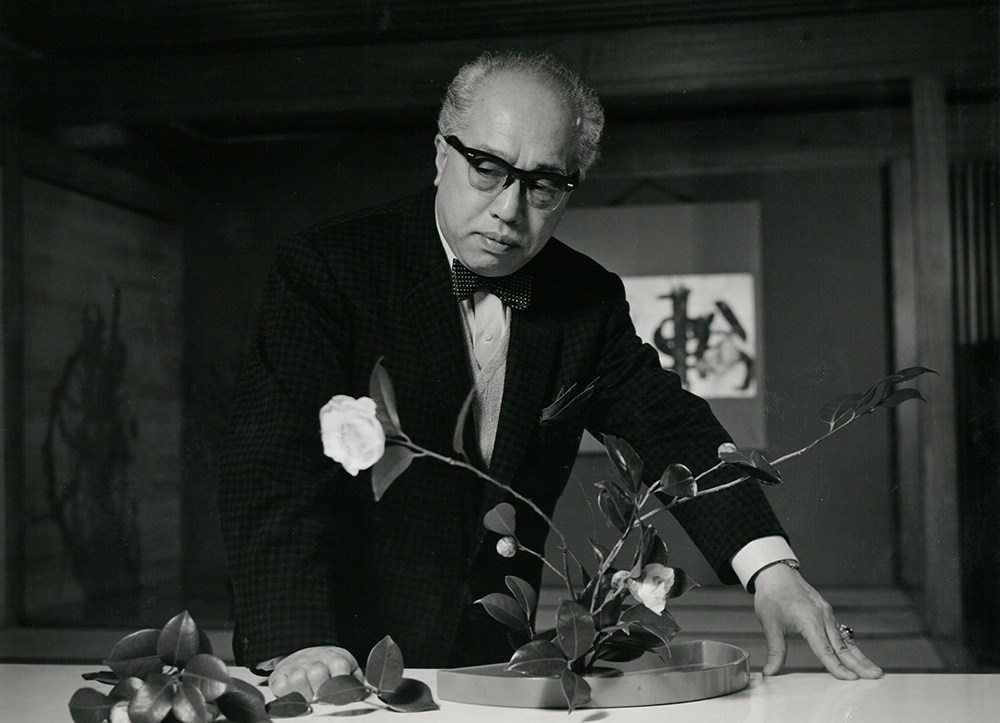

花で人間をいけるので、

人間が花をいけるのではない

勅使河原 蒼風

生涯

勅使河原蒼風は華道家・勅使河原久次の長男として1900年に生まれる。幼いときからいけばなの指導を受け、やがて卓越した才能を発揮し、注目を集めるようになるが、型通りにいけるそれまでのいけばなに疑問を持ち、父と決裂して、1927年草月流を創始する。

1928年、蒼風は銀座千疋屋で第1回草月流展を開催し、軽快でモダンな花が評判となり、NHKラジオのいけばな講座を担当、この放送や以後の草月展を通じて草月流いけばなが広く知られるようになる。

戦争中は活動停止を余儀なくされるが、1945年「勅使河原蒼風、小原豊雲二人展」を皮切りに戦後の活動を開始。50-70年代にかけて、欧米各地で展覧会やデモンストレーションを精力的に行い、いけばなを世界的な文化に高めた。60年にフランスの芸術文化勲章、61年にはレジオン・ドヌール勲章、62年には芸術選奨を受賞する。また、その活動はいけばなに留まらず、彫刻、絵画、書、と幅広い創作を最晩年まで続ける。1979年死去。

2001年、生誕100年を記念して世田谷美術館で大規模な回顧展が開催された。

代表作品

1966年に開催された「創流40周年大個展」(日本橋髙島屋)に出品。

花材:アンスリウム、枯れスターチス、 ほうきぐさ

花器:大谷石、 鉄オブジェ 1951年

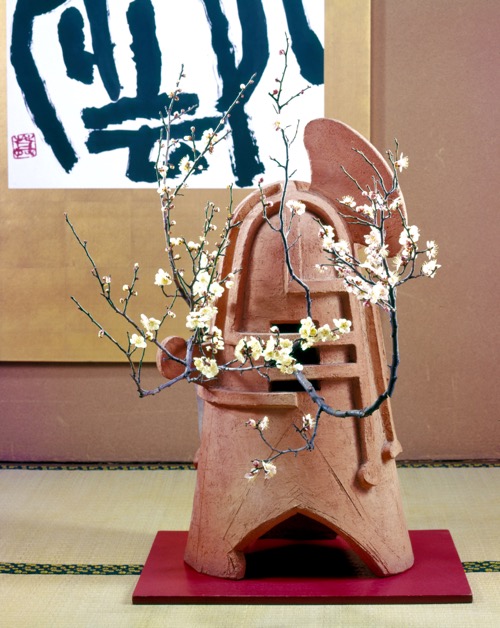

1951年「三巨匠展」(大阪松坂屋)に出品。

花器:陶器(イサム・ノグチ「かぶと」) 1973年

花器:陶器(加藤 清之) 1976年

歴代家元

1927年に創流されたいけばな草月流の歴代家元、初代・蒼風、二代・霞、三代・宏についてご紹介します。