歴代家元紹介:宏

Hiroshi Teshigahara(三代 1927 - 2001)

いけばなに形を与えてはいけない、

いけばなはその時代時代に

その形をあらたに持つものである

勅使河原 宏

生涯

草月流の創始者・勅使河原蒼風の長男として1927年、東京に生まれる。

東京芸術大学で油絵を学び、在学中より岡本太郎や安部公房による前衛芸術グループ「世紀」に参加する。その後、表現の場を映画に移し、映画「砂の女」(1964)ではカンヌ映画祭審査員特別賞を受賞。映画制作に加えて、1958年に発足した草月アートセンターのディレクターとしても活躍する。

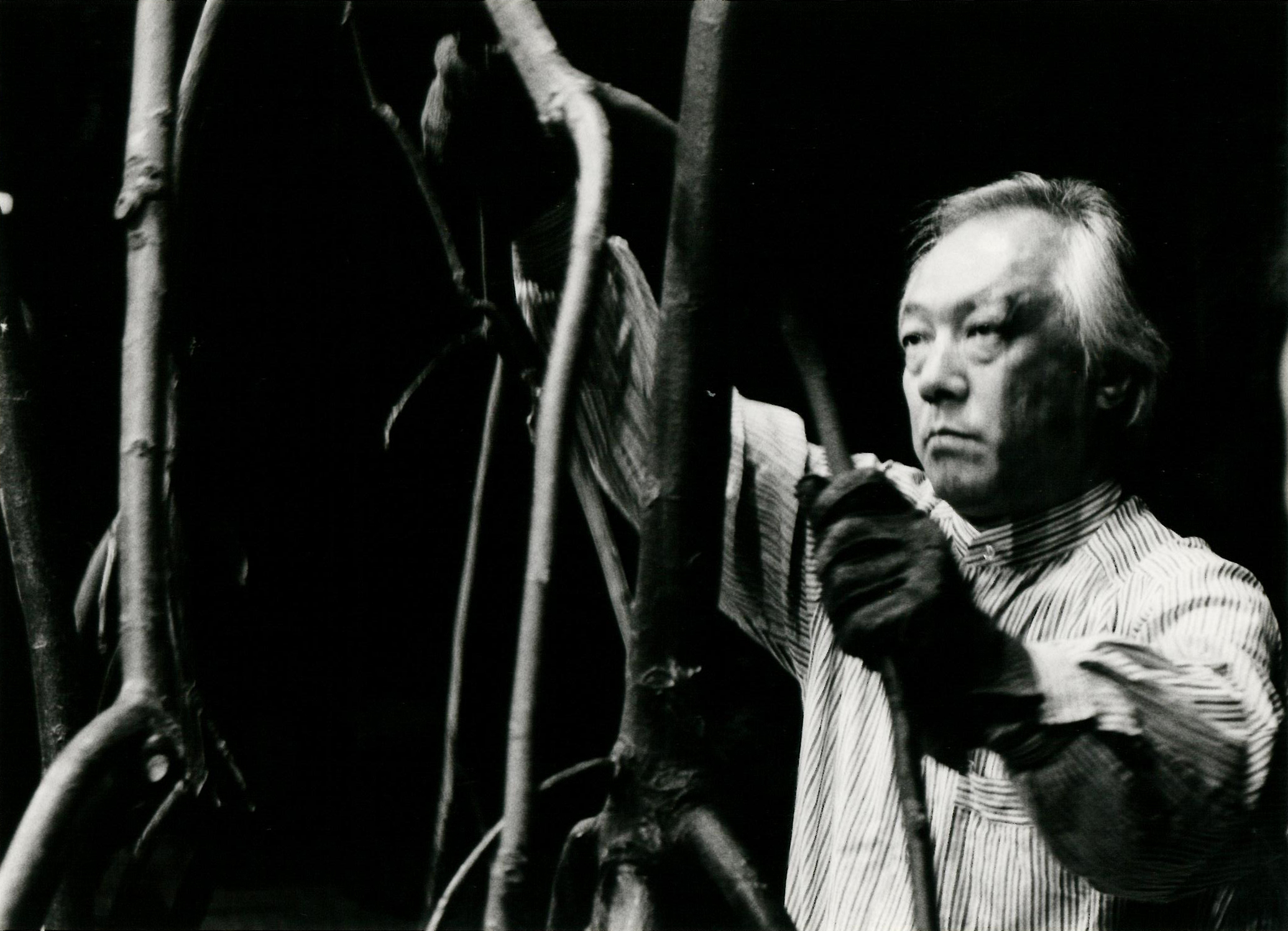

1980年に第三代家元に就任。その後、国外では韓国・ソウルの国立現代美術館(1989)や、イタリア・ミラノのパラッツオ・レアーレ(1995)、アメリカ・ワシントンのケネディセンター(1996)、 国内では丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(1994)や広島市現代美術館(1997)など、さまざまな場で竹を自在に使った大規模な個展を開催し、いけばなの枠を超えた比類ない芸術として人々に新鮮な感動を与え続けた。また、竹で構成した舞台美術と演出によるオペラ「トゥーランドット」(1992仏・リヨン、1996スイス・ジュネーブ)、創作能「スサノオ」(1994、アビニョン演劇祭)、チャンドラ・レーカ舞踏団の「スローカ」(1999)、創作舞踊野外劇「すさのお異伝」(1999)などを幅広く手掛け、大きな話題となった。

さらに、陶芸や書にも才能を発揮し、ジャンルにとらわれない創作活動を晩年まで展開。90年代からは「連花(れんか)」という、新たな手法による即興創作を提唱し、いけばなの可能性を大きく広げた。2001年死去。

代表作品

カンヌ映画祭審査員特別賞他受賞

広島市現代美術館 1997年

韓国国立現代美術館 1989年

関連記事

歴代家元

1927年に創流されたいけばな草月流の歴代家元、初代・勅使河原 蒼風、二代・勅使河原 霞、三代・勅使河原 宏についてご紹介します。