草月の竹

今日に受け継がれる、草月の竹の技術と歴史をご紹介します。

勅使河原宏の竹

竹に注目し、素材としての追求を始めたのは第三代家元・勅使河原宏でした。

宏の言葉とともに、世界を魅了した竹作品を振り返ります。

豪雪のなかで竹が百八十度のアーチをつくり、それでも雪の重みに耐えている弾力性に驚いて、竹という素材に注目した。

それをいつかは使ってみたいと考えていたが、はからずもいけばなで用いることになったのである。

宏の竹との出会いは、福井の陶房で暮らす日々から生まれました。周囲の豊かな自然に目を向けた宏は、しなりながらも豪雪に耐える竹に強い印象を抱き、海からの大風に動く竹を、巨大な生き物のように捉えます。

私はここしばらくのあいだ、竹の素材を使って、さまざまな空間の表現を試みてきた。すでに述べたように、私は福井で、豪雪のなかで竹が百八十度のアーチをつくり、それでも雪の重みに耐えている弾力性に驚いて、竹という素材に注目した。それをいつかは使ってみたいと考えていたが、はからずもいけばなで用いることになったのである。

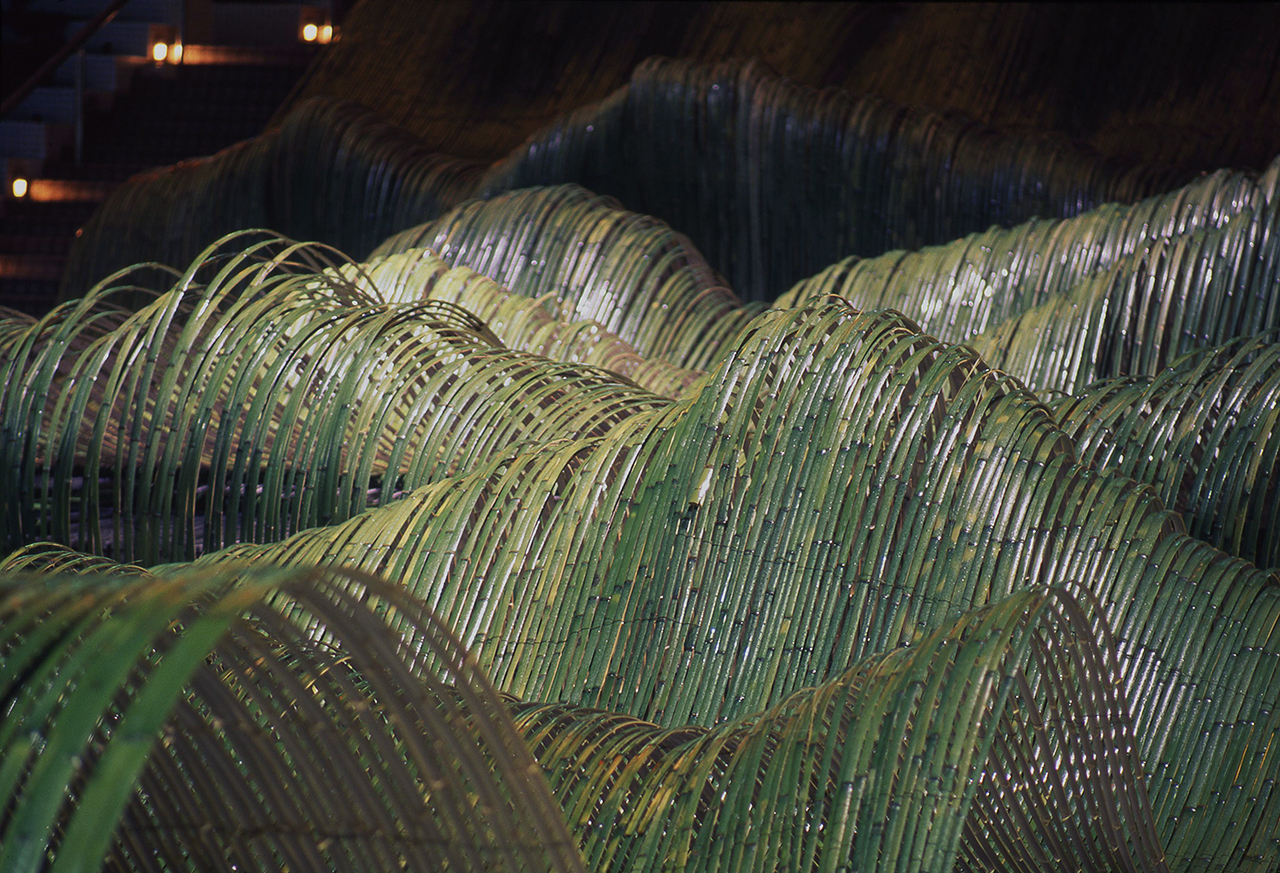

この竹という素材は、直線と曲線の造形ができるために、多様な線の表現を可能にしてくれる。竹による最初の作品は、一九八二年に静岡県掛川市の資生堂アートハウスで制作した「竹人」だった。割いた竹を、割いたほうを下にして芝生の上にたくさん立ててみると、それがちょうど人がおおぜい集まって、芝生の上に立ち上がっている、そんなユーモラスなイメージが浮かびあがってきた。同じものを、今度は別の場所で、水のなかに立ててみたりしている。こうした野外での制作は、竹の実験ということと同時に、大自然をバックに植物素材がどう生かせるかという、新しい体験をさせてくれた。

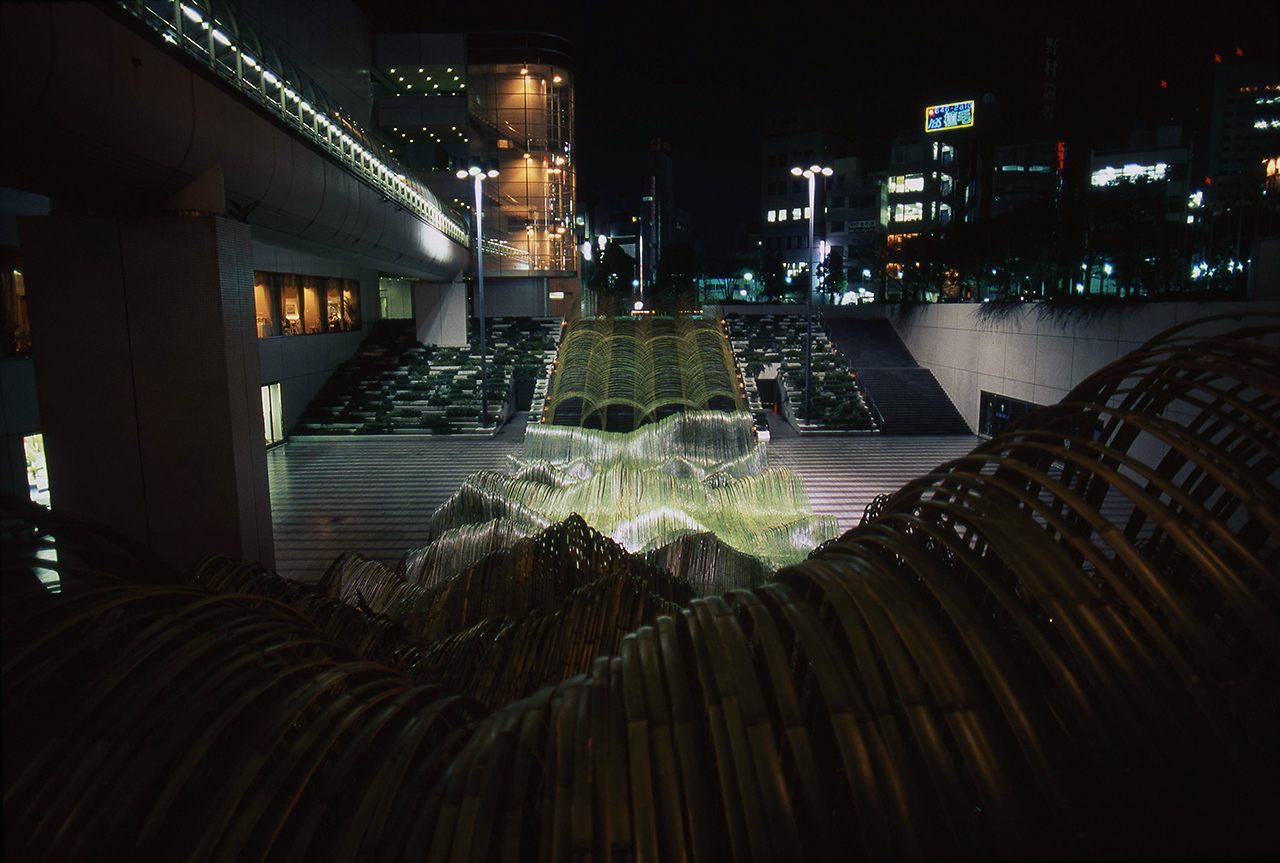

その後も、竹による大規模なインスタレーションは、パリのポンピドーセンター、ソウルの国立現代美術館などを含めて数多く制作してきた。竹にはとくに曲線の美しさがあるが、そういう竹の有機的な曲線を使って、たとえは近代建築の四角い箱の中に、全然別の意外な空間をつくりだし、それで人を包んでしまう、ということに私は関心がある。空間構成というところから入った私のいけばなは、そういう植物で人問を包んでしまうという方向をめざしているようだ。体験する空間といってもいい。

勅使河原宏『古田織部―桃山の茶碗に前衛を見た』

私はいま、竹という素材のすばらしさに魅せられています。

その理由はまず竹自体が見ていて非常に気持ちがいいものだということです。

1982年2月の多摩地区草月展の「空間・青と白」を皮切りに、竹を素材とした作品を発表していくようになりました。資生堂アートハウスで制作した「竹人」(82年)は、竹割りの手法を初めて用い、その後の竹のインスタレーションに直結した作品となりました。

1987年には日本橋髙島屋および草月会館にて「勅使河原宏展竹―呼吸する空間」を開催。竹による回廊式の異空間を出現させ、植物で包み込むという手法を試みました。

宏はその後、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(94年)、広島市現代美術館(97年)、海外では、ソウルの韓国国立現代美術館(89年)、イタリア・ミラノのパラッツォ・レアーレ(95年)、ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センター(96年)などで竹を自在に使った大規模な個展を行いました。うねり、しなる竹が空間を駆け巡る、いけばなの枠を超えた壮大なインスタレーションは、アート作品として海外からも絶賛されました。

私はいま、竹という素材のすばらしさに魅せられています。その理由はまず竹自体が見ていて非常に気持ちがいいものだということです。形そのものがすばらしい。また弾力性があり、よくしなるという性質もあります。 そのために、竹だけで直線と曲線の造形ができます。これは私にとって、たいへんな魅力です。すべての形は直線か曲線であり、それが集合していろいろな形ができ上がります。つまりさまざまな造型的試みが可能なのです。

さらに竹を用いて巨大な空間を作ることにより、そこの中を人が通るということも可能になります。そのときはそこを通る人も作品のひとつの要素となります。いわば人もその造形空間の一部ということになるのです。そのときその空間では、鑑賞される対象物(花)と、それを鑑賞する人間という関係が消え、両者が共存するということになります。それは、利休の茶の湯における「主客が一体になる世界」と同じことです。私は長い間、人間と植物でそういう世界をつくりたいと願ってきました。

流木を素材としてよく用いたのは私の父の蒼風ですが、それは木の持つ有機的な強さといったものを好んだからです。私の場合は父と違い、素材として竹をよく使っています。

勅使河原宏『私の茶道発見―日本の美の原点とは』

そこでどんな心の交流が可能なのかを追求してみたいのである。

そのためには、どうしても竹という植物が必要なのである。

竹は舞台や茶室にも使われました。

舞台美術と演出を手がけたリヨンでのオペラ「トゥーランドット」(92年)では竹のトンネルと和紙を使った装置で高い評価を得、アヴィニョン演劇祭での新作能「スサノオ」(94年)では石切り場に竹の能舞台を出現させ人々を驚かせました。

茶室の始まりは「草月フェスティバル’87」の草月プラザでの簡素な設えで、これがのちの「瞬庵」に発展していくこととなりました。沼津大茶会の「楕苑」(92年)、パリ大茶会の「瞬庵」(93年)では、円形に組んだ割竹の天井から竹の先端が下がる、茶筅のような空間をつくりました。

2000年、草月プラザに設えられた「瞬庵」は、丸竹を直線に組んだ竹のパネルを使った斬新なものでした。同年のジャパンアートフェスティバルin沼津では、この竹のパネルを沼津公園の松林に大規模に展開し、これが最後の茶室となりました。

竹を駆使して仮の囲いを構成し、その中心に茶を喫するためのテーブルと腰掛けを配置すると、人々は気軽な雰囲気に誘われて、ふだん経験したこともないʻʻ茶の湯〞のひとときをためらうことなく楽しんでくれる。

私がめざしている“空間あそび”は、単体の、見るいけばなから抜け出して、人々を包み込む環境づくりの方向に進んでいる。そこでどんな心の交流が可能なのかを追求してみたいのである。そのためには、どうしても竹という植物が必要なのである。その親和性が、人々の心を解放してくれるのだ。私のインスタレーションは、いけばなから大きく飛躍したものかも知れない。

だがその構成が保たれている時間は、一輪の花の生命の時と同じで、時が過ぎれば跡形もなく消滅して、人々の記憶の中にしか姿をとどめることはないのである。豊かさを追求したあげく、鉄とガラスとコンクリートによる半永久的な冷たい空間が日本中に生まれた。そしてその中にはモノがギッシリと詰まり、人は身動きの取れない状態になっている。そういう状態が本当に豊かなのかどうなのか、今はそれを問い直してみるときではないのだろうか。

『文藝春秋』1994年5月特別号

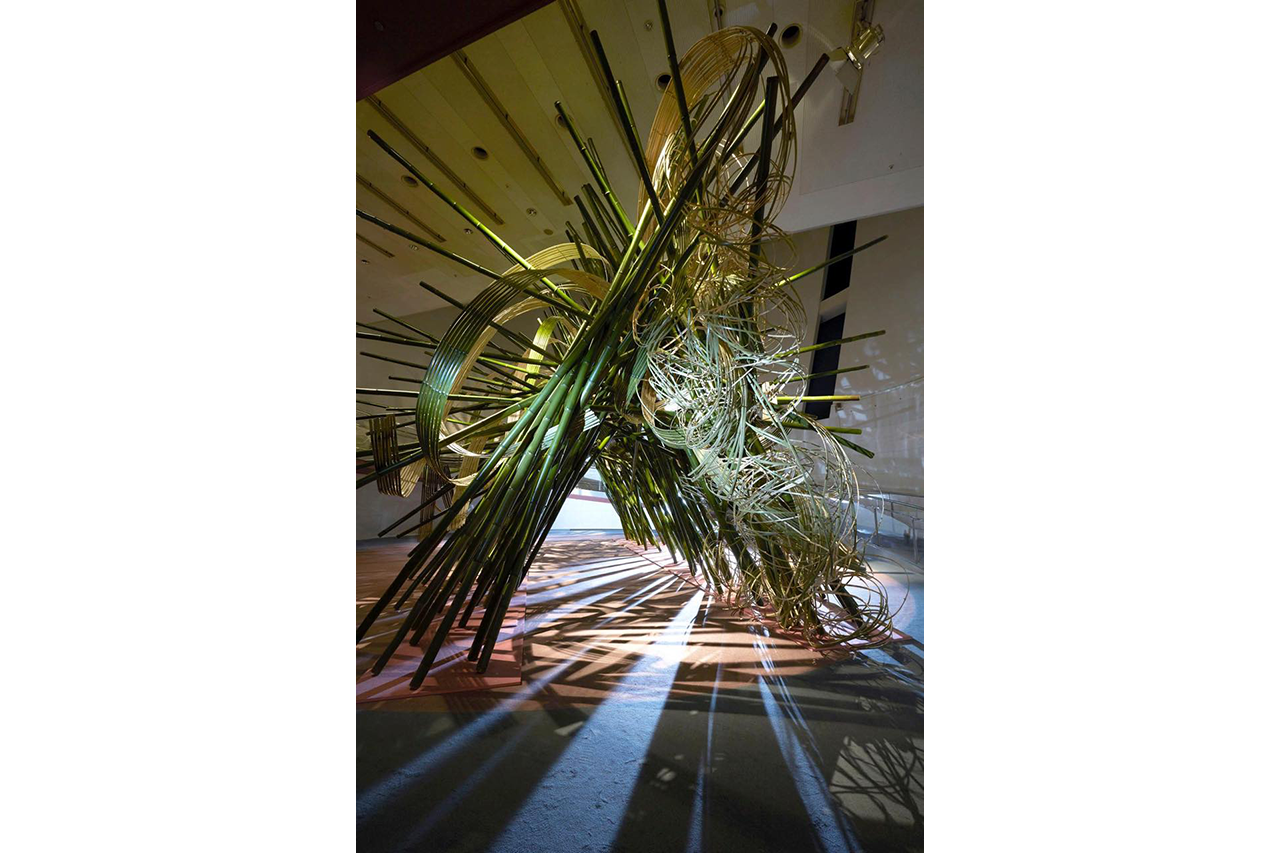

勅使河原茜の竹

第四代家元・勅使河原茜の時代を迎えた草月は、洗練された技術のもと、さらにダイナミックな竹の作品を様々な空間で発表し続けています。